Со-Бытия

Просмотреть все со-бытия

Чувства невозможно облечь словами

Атмосфера Мансарды 70-х годов была окутана трогательными отношениями между Акселем и постоянными, верными посетителями того времени — Феликсоном и Валерием Хайченко. Удачное соединение людей, одержимых стремлением взлететь, как можно выше, над обыденностью жизни. Ставя перед собой задачи (порой невыполнимые), они верно шли к их осуществлению невзирая ни на что.

Все мы относились друг к другу с невероятной нежностью, не поучая, не разрушая поддерживали индивидуальный полёт каждого над прозой бытия. Это остаётся с тобой, как свет, как доказательство, что это возможно.

Если кто-то и делился с кем-то своими жизненными проблемами, то это всегда оставалось только между ними двумя.

Было много и других людей — приходили, исчезали, появлялись вновь… Но им всегда нужна была помощь в том или ином виде...

28 марта, 19.00. Кикины палаты. Ставропольская ул., 9

При поддержке Фонда президентских грантов

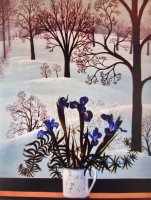

Жизнь русской усадьбы близка нам благодаря шедеврам русской литературы и живописи. Но что за музыка звучала в усадьбах XVIII века?

Ответ на этот вопрос в нашей программе, собранной из произведений, ноты которых хранились в усадебных библиотеках. Большая часть программы прозвучит впервые за 200 лет, а композиторы (Иван Юнкин, Игнат Дубровский, Николай Леонтьев) неизвестны даже специалистам по русской музыке.

AXL (Борис Аксельрод, Аксель) — художник и философ, один из основоположников EARLYMUSIC в России. Его мансарда в начале 70-80-х была одной из главных культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Сегодня информационные технологии позволяют построить любое пространство и сделать его содержимое видимым всем. Мы попробуем построить такую «виртуальную Мансарду», показать произведения искусства, которые создавались и продолжают создаваться там, познакомить вас с её обитателями. Эта публикация - первая в серии об Акселе и его Мансарде.

(Документы, фотографии и примечания предоставлены Леной Розин).

3 февраля, 19.00. Феодоровский собор. Нижний храм. Ул. Миргородская, д. 1-В, литера А

Первый концерт цикла «Возвращение имен».

При поддержке Фонда президентских грантов

«Солисты Екатерины Великой» представляют совершенно новый взгляд на фигуру императора Павла I. Исполняя музыку, которая сопровождала Павла I на протяжении всей его жизни, мы пытаемся создать звуковой портрет этой неординарной и спорной личности.

В детстве Павел учился игре на клавесине, однако музыкантом не стал. Тем не менее, музыка постоянно звучала вокруг, в том числе и в кругу императорской семьи. Отец Павла, император Петр III, был очень хорошим скрипачом, супруга — Мария Федоровна — прекрасно играла на клавире. Сын — Александр — тоже был скрипачом, его супруга играла на арфе, сестры пели и играли на фортепиано. При дворе постоянно находились лучшие европейские музыканты — Паизиелло, Сарти, Тиц, Козловский.

Концерт будет сопровождаться историческим комментарием Данилы Ведерникова.

Жан-Батист Люлли. Сарабанда (Premier Air des Espagnols, Le Bourgeois Gentilhomme)

София Оки, танец

Александра Гурочкина, лютня

Хореография Луи-Гийома Пекура (1653-1729)

- Танцмейстер — Константин Чувашев

- Танцевальный костюм — Лилия Киселенко

- Стиль — Андрей Пулин

- Видео и звук — Артем Кияев

Благодарим Ореста Ибрагимова

При поддержке Культурного центра Елены Образцовой

Грифон обычно описывается и представляется как составное животное, слепленное из орла и льва. Это удобно, но несправедливо; грифон воплощает не синтез, а исходную нераздельность, умозрительную полноту сил и возможностей. Он не соединяет небо и землю, но представляет их в исходном единстве. То, что грифон не составлен из чужих «природ», а имеет собственную, выдается его остроконечными ушами, не заимствованными ни у одного из предполагаемых доноров. Чуткие уши напоминают о том, что грифонам издревле — с античных времён — приписывается роль стражей; считалось, что эти «не знающие лая псы Зевса» хранят несметные сокровища Гипербореи или Индии. Рассказывали, что Александр Македонский ухитрился летать на грифонах, тем самым выведя свои завоевания из банальной горизонтали в недоступную другим высоту.

Когда грифоны древнегреческих преданий не летали, они прохаживались на четырёх львиных ногах. Но века эволюции не прошли бесследно. Геральдическому грифону слишком часто приходилось, встав на дыбы, замереть в поле щита, и от этого прямохождения пары его лап оказались разными: спереди — как у орла, сзади — звериные. Пока русская геральдика была молода, об этом часто забывали, и грифон получал четыре одинаковых лапы. Казалось бы, геральдическое просвещение должно было исправить этот курьёз, но нет: в XIX веке сказалась мода на античное наследие, и грифон с четырьмя львиными лапами оказался закреплён как особенность российской геральдики.

Что касается львов, то они — самые распространённые геральдические животные, повсеместно принимаемые в гербы благодаря способности символизировать все достоинства и добродетели разом. Львиные головы представлены в гербе оторванными — это должно бы наводить на мысль о смерти, но головы, без сомнения, живы: их глаза горят, напряжённая мимика свидетельствует о чувствах и силах. И действительно — в геральдике очень трудно, почти невозможно умереть; кровожадные «отрывы» и «отсечения» на поверку оказываются не более чем композиционными приёмами, позволяющими изобразить фигуру не целиком. Это неудивительно; геральдическая традиция изначально вдохновлялась представлением о том, что смерти — как абсолютного конца — нет и быть не может.

И стремительный грифон, размахивающий оружием; и расположенные равномерно, как цифры на циферблате (или «расчисленные светила»), головы львов; и маленький орёл, присевший на щит как бы в опрометчивом поиске безопасного места — все эти элементы, казалось бы, обязаны перекликаться смыслами и образовывать многозначительную аллегорию. Но там, где хотелось бы прочесть чёткое послание, кроется нечто иное: немного случая и авторской фантазии, немного загадочной старины.

Здесь уместно сказать, что родовой герб Романовых — довольно позднее изобретение. Царственное потомство Михаила Феодоровича долго не испытывало какой-либо нужды в специальном фамильном знаке или гербе, довольствуясь двуглавым орлом со всадником на груди. Даже при Петре III, когда императорское наследство перешло в Готторпский дом и герб Шлезвиг-Гольштейна соединился с орлом, это были скорее два монарших герба, а не монарший и родовой. Но время шло, немецкие герцогства были утеряны российскими императорами; за голштинскими символами осталось лишь значение семейного наследства. При этом новая (де факто) династия считалась прямым продолжением старой, романовской, однако никакого герба, обозначающего именно род Романовых, в её обиходе не было; это всё чаще выглядело несообразностью.

Идея создания герба династии — как непременного элемента наведения порядка в российских гербах — принадлежала Николаю I, однако впервые новый символ официально употреблялся на его похоронах. Честь реформы российской геральдики, загаданной Николаем I, закономерно досталась Александру II: сделанные им шаги в сторону свобод и разделения ответственности как нельзя более соответствуют идее гербов. Порождённые — в значительной мере — феодальными вольностями, гербы идеально подходят для обозначения вольностей нового времени.

Специалистом, подготовившим александровскую реформу в геральдике, был Борис Васильевич — он же Бернгард — Кёне, будущий барон фон Кёне, один из замечательных геральдистов своего времени. В качестве прототипа нового герба Кёне после некоторых колебаний избрал прапор (небольшое личное знамя), использовавшийся в своё время кузеном царя Михаила, боярином Никитой Романовым. Сам прапор не сохранился, однако Кёне воспользовался его описанием, довольно радикально переосмыслив и переделав элементы для соответствия правилам геральдики. Именно тогда появился и огненно-красный грифон со щитом (на прапоре грифон был жёлтым и щита не имел), и импозантная кайма с чередующимися золотыми и серебряными львиными головами (у прапора не было черной каймы, но были чёрные хвосты — они же откосы, косицы – и на них были изображены «главы львовы», причём каждая из них была отчасти золотой, отчасти серебряной). Ничего бедственного в этих различиях нет. В конце концов, при жизни боярина Никиты Россия ещё не приняла гербовые обычаи; прапор не нёс герба, был украшен произвольным декором и служил для творческих упражнений XIX века лишь предлогом. Напротив, если бы Кёне попытался точно скопировать прапор, перенеся в герб все особенности негеральдического изображения — вот это было бы совершенно нелепо.

Окончательное узаконение романовского фамильного герба состоялось 8 декабря 1856 года, вместе с новыми версиями гербов империи и её титульных провинций — традиционных царств и княжеств. Никакой короны для этого герба предусмотрено не было, но, по общим правилам российской геральдики, владетельный статус рода позволял увенчать герб княжеской шапкой. Невзирая и на революции, и династические ограничения, родовой грифон остался родовым достоянием всех здравствующих ныне членов семейства Романовых. Для одного из них, князя Михаила Павловича Романова-Ильинского, в 2005 году мной была выполнена публикуемая версия герба.

Онлайн-концерт «Клавикорд, спинет, клавесин. В гостях у Ирины Шнееровой» в рамках проекта «Earlymusic. Возвращение имён» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фестиваль 2022

Читать все публикации о фестивале 2022

Партнер Фестиваля Художественное пространство Île Thélème

Обращение Андрея Решетина

Рождение российской early music происходило в Санкт-Петербурге на двух мансардах. Одна из них — мансарда AXLя (Акселя, художника-волшебника Бориса Аксельрода) в 127-м доме на Фонтанке. Там Анри Волохонский написал песню «Рай» («Над небом голубым есть город золотой...»). Эта мансарда была главным духовным центром андеграундного Питера 70-х — начала 80-х. Вокруг AXLя был особенный мир, и много прекрасного родилось на этой мансарде. AXL умел вдохновлять и давать веру в свои силы. Сюда к нему приходил Феликсон (Феликс Равдоникас) — показывать первые аутентичные копии флейт собственной работы. Здесь он находил первых слушателей для своих экспериментов. Так и зародилась санкт-петербургская early music.

Сам Феликсон жил на Васильевском острове, на 11 линии в доме 58. Здесь он и делал сначала копии старинных блокфлейт, потом флейты траверсо, а затем и другие инструменты. Позже здесь появились музыканты, которые играли на его инструментах. Появились и ноты с барочной музыкой и даже переводы старинных музыкальных трактатов, которые для всех сделал Феликсон.

Леша Любимов, Таня Гринденко и Володя Федотов привозили из-за границы записи европейских барочных музыкантов, поражавших воображение. Мы ими заслушивались, пытались подражать, учились. Современным музыкантам невозможно понять, почему старинная музыка в СССР была андеграундом, но мы в 80-х точно знали, что выход на большую сцену для нас будет закрыт всегда.

Как интересно, что XXV фестиваль EARLYMUSIC вернулся к этим истокам. Мы снова андеграунд. Причины другие, но положение то же. Только вместо мансарды Феликсона, которая была эпицентром early music для всего Советского Союза, сегодня это квартира клавесинистки Ирины Шнееровой, единственной российской ученицы легендарного Густава Леонхардта. Знаменательно и по своему прекрасно, что четверть века своего существования фестиваль EARLYMUSIC отметит здесь, в небольшой санкт-петербургской квартире на улице Марата, недалеко от Невского. Здесь в течение многих лет репетировались лучшие работы ансамбля «Солисты Екатерины Великой», вплоть до опер.

Добро пожаловать сюда, в наш филиал Парнаса, где все эти 25 лет рождался каждый новый фестиваль EARLYMUSIC! Будут и другие места, ведь кроме нашего филиала Парнаса есть пространства, которое открывают для Фестиваля наши друзья, например, Кунсткамера.

Начинаем полуюбилейный фестиваль EARLYMUSIC с благодарности тем, без кого он немыслим!

Святый угодниче Божий отче Николай, моли Бога о нас!

Святая блаженная мати наша Ксения, моли Бога о нас!

Благодарим Екатерину Сираканян, Ореста Ибрагимова, Марию Розанову, Глеба Пирятинского, Ольгу Аванесову, Ивана Дружинина, Наталью Копаневу, Викторию Лурик, Ларису Волохонскую-Пивер, Владимира Петренко, Маргариту Юркевич, Елену Пахомову, Виктора Ложкина и многих других!

Друзья, без вас нет мира EARLYMUSIC!

Читает Данила Ведерников

При поддержке Ореста Ибрагимова

«Ода на суету мира» Александра Сумарокова — стихотворное обращение к столь любимому в эпоху барокко мотиву Vanitas. И тематика, и само обращение к жанру «оды», казалось бы, предполагает прочтение этого произведение в высоком стиле, руководствуясь предписанным театральными и ораторскими практиками.

Однако, Сумароков делится с нами не публичной проповедью, а глубоко личным размышлением, завязанном на горечи собственного опыта. Таким размышлением которое можно поведать лишь близким друзьям, в узком интимном кругу, в пространстве кабинета или небольшого салонного кружка. Поэтому и в интерпретации произведения актёр исполняет стихотворение сидя, минимизируя привычную палитру жестикуляции. Лишь движения глаз и лёгких поворотов руки достаточно для выражения движений мыслей и чувств «Оды на суету мира».

Данила Ведерников, барочный актер

Международный Демидовский фонд представляет:

К 30-летию Международного Демидовского фонда

и к 275-летию Ивана Хандошкина

Иван Хандошкин (1747-1804) был не только одним из самых ярких музыкантов двора Екатерины Великой, но и величайшим скрипачом за всю историю инструмента, подобно Биберу, Тартини, Паганини, Хейфецу. Об этом можно судить по сохранившимся произведениям и воспоминаниям современников. Его творческий стиль объединил итальянскую (тартиниевскую) технику, доведенную до феерической виртуозности, свободную импровизационность с пьянящими интонациями, свойственными цыганским скрипачам, драматизм и буйство русских народных песен, изысканную пропорциональность формы, присущую классицизму екатерининского двора.

Никогда он не был забыт полностью, но память о нем никак не соответствовала его масштабу, из-за чего часть его сочинений оказалась утраченной навсегда.

Биография Хандошкина мифологична и изобилует белыми пятнами. Его называли учеником Тартини, но документально этот факт не подтвержден. Творческий путь Хандошкина начался при дворе императора-скрипача Петра III и закончился в царствование другого скрипача — Александра I.

Первые два сборника сочинений Хандошкина увидели свет в Амстердаме в 1781 году стараниями Никиты Акинфиевича Демидова, уральского промышленника и мецената. Ему же и посвящены. За десять лет до того Демидов со своей уже третьей женой предпринял Большое Путешествие по Европе. Целью был курорт Спа (нынешняя Бельгия), где Александра Евтихиевна, до того неплодная, должна была поправлять здоровье. Это путешествие длиной в два года и восемь месяцев стало главным впечатлением их жизни. Маршрут включал непременное для Grand Tour посещение Италии, жизнь в Париже, Лондоне.

Александр Рослин, модный шведский живописец, в Париже пишет портрет Александры Евтифьевны. Два шубинские бюста четы, хранящиеся в Третьяковке, скульптор создает путешествуя с Демидовыми по Италии. Результатом поездки стали богатые художественные коллекции семьи и открывшийся в Никите Акинфиевиче дар меценатства. Передавшийся потомкам, этот дар принес много пользы России и оставил благодарную памать о Демидовых в разных странах Европы. «Плодами путешествия» стали дочь Екатерина и сын Николай, родившийся на обратном пути, недалеко от Санкт-Петербурга, в Нарве. В 1776 году появится на свет еще одна дочь — Мария.

И в том же году Никита Демидов начнет строительство подмосковной усадьбы в селе Петровском, оно же Княжищево или Алабино, приобретенном им еще в 1740-е. Там он мечтает создать красивейший дворец, paradise для своей жены. Строительство поручается Матвею Казакову, одному из лучших архитекторов. Тот возводит исклчительных пропорций особняк в стиле классицизма, а по углам на некотором расстоянии четыре флигеля, разбивает парк, строит церковь с колокольней, освященную в честь московского митрополита Петра. Демидов пишет на закладном камне усадьбы ее имя — «Не забудь меня».

Но не суждено было это счастье. Еще усадьба не достроена, а Никита остается вдовцом. В новой церкви похоронил он 33-летнюю супругу. Здесь же велит, когда придет его час, похоронить и себя.

А через три года в Амстердаме выходят два сборника с музыкой Ивана Хандошкина. Один из них начинается вариациями на тему русской песни «То теряю, что люблю». Богатейший человек Европы, который мог заказать реквием с большим оркестром и хорами любой европейской знаменитости, ограничивается голосом скрипки и русской песней. И довольно для него, названного в честь деда, основателя династии, великого оружейника, служившего Петру I, простого тульского мужика.

Для нас же эта музыка — реквием по ушедшему неповторимому миру русской усадьбы, по той доброй старине, которую мы так любим, но которую забыли.

«Шесть сонат для двух скрипок» считались утерянными. О них было известно из объявления о продаже нот, опубликованного в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в 1781 г. В 2003 году сборник «Шесть сонат» с отсутствующими в нем четвертой и пятой сонатами был обнаружен в нотном собрании из усадьбы Соловцовых, хранящемся в Ульяновской областной научной библиотеке. В 2006 г. найденные сонаты были изданы Санкт-Петербургским международным фестивалем EARLYMUSIC.

Ансамблю «Солисты Екатерины Великой» — 20 лет!

Инициатор проекта Игорь Северцев

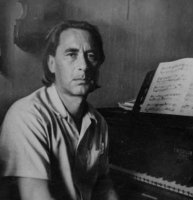

Андрей Решетин, скрипка соло, художественный руководитель

Запись сделана при финансовой поддержке Григория Бальцера. С этой записи в конце 2002 года началась история ансамбля «Солисты Екатерины Великой». Запись публикуется впервые.

После смерти своей матушки Антонио Вивальди, католический священник и скрипач, сочинил четыре сонета, «Времена года», о человеческой жизни. Затем проиллюстрировал каждый сонет скрипичным концертом. В первом амстердамском издании Le quattro stagioni первые страницы занимают четыре сонета, а лишь потом идут ноты. Каждой строчке стихотворения соответствует музыкальный фрагмент. Таким образом, знаменитые концерты можно уподобить книжным иллюстрациям великих художников.

Видео смотреть внизу страницы

Весна

A Весна пришла, и птицы с упоеньем

B На все лады приход ее поют;

C Разбужены Зефира дуновеньем,

С журчаньем сладким ручейки бегут.

D Весны герольды — молния и гром -

Укрыли все плаща ночного тенью;

E Гроза прошла — и вновь светло кругом,

И отовсюду льется птичье пенье;

F А на лугу, усыпанном цветами,

Собака стережет пастушьи сны,

Нашептанные нежными листами.

G Бездонно небо; юности полны

Под хор волынок нимфы с пастухами,

Танцуя, славят шествие Весны.

Лето

A Зной. Пахнет солнцем выжженной сосной,

И не вздохнуть ни пастуху, ни стаду;

B Кукушки голос в тишине лесной

C Подхвачен горлицею и щегла тирадой.

D Зефир сладчайший кущи овевает,

Но вдруг Борей вступает с ним в борьбу.

E Их баловство погонщика пугает,

Он причитает и клянет судьбу.

F Боясь грозы, измученный пастух

Глаз не сомкнет, отравлен страха ядом,

Над головою вьются тучи мух.

G Увы, страх не напрасен — буря рядом:

Гул грома, ветер, замирает дух,

И гордый колос обезглавлен градом.

Осень

A Крестьяне пением и пляской, всем селом

Встречают изобилье урожая,

B Согреты Бахусом, спят прямо за столом,

C Гулянья гомон храпом умножая.

D И постепенно всех склоняют в сон

Приятная, дремотная погода

И воздух; напоен листвою, он

И без вина пьянит в такое время года.

E Охотники, лишь тьму рассвет поджег,

Со сворою, послушною псарю,

F За дичью скачут вслед. Трубит рожок.

G Зверь загнанный, на гибельном краю

Собрав остаток сил в один прыжок

H И — пав, агонией встречает смерть свою.

Зима

A Трясясь от холода, брести среди снегов,

B Пронизанным жестокими ветрами,

C Бежать, дрожать, притоптывать ногами,

D Добавив к скрипу снега дробь зубов;

E В безделье греться у камина всласть

Промозглыми сырыми вечерами;

F Лед мерить осторожными шагами

G Ступая медленно, боясь упасть,

H Но шлепнуться, едва пойдя скорее,

I И тут же быстро побежать назад,

L Пока не вскрылся лед, водой чернея;

M Услышать выход из железных врат

N Ветров воюющих — Сирокко и Борея,

И знать, что ты зиме всем сердцем рад.

Поэтическая задача, которая стояла перед Мариной Решетиной в процессе перевода «Времен года» - уложить вивальдиевские смыслы, изложенные по-русски, не нарушив границ каждого стиха. В результате русский слушатель получает возможность не только услышать, но и увидеть замысел Вивальди.

«Солисты Екатерины Великой»

- Андрей Решетин, скрипка соло, художественный руководитель

- Сергей Фильченко, концертмейстер

- Мария Крестинская, Максим Косинов, Светлана Федорова, скрипки

- Рустик Позюмский, альт

- Григорий Воскобойник, контрабас

- Ирина Шнеерова, клавесин

Владимир Рябенко — звук.

Артем Кияев— видео.

Все музыканты играют на скрипках Александра Рабиновича.

Лекция Данилы Ведерникова

Кухня Петровского времени — Terra incognita нашей гастрономической истории. Мы знаем о пирах, ассамблеях, свадьбах, о чине попоек «Всешутейшего собора», но практически ничего о том — какие же блюда, вкусы, ароматы и запахи сопровождали застолья раннего Петровского Петербурга. Это не удивительно — первые русские кулинарные книги появляются у нас лишь с эпохи Екатерины.

Тем интереснее совершить расследование, воспользовавшись скупыми описаниями современников и хорошо изучив гастрономический контекст: от типичного устройства кухонь до новинок европейской кулинарной литературы и использования продуктов. В этой лекции мы попытаемся разобраться, без мифов и расхожих анекдотов, что же было типичным на обеденных столах — от стола простого рабочего до парадного стола государя.

В 1990 году в Санкт-Петербурге был создан барочный ансамбль Musica Petropolitana. Начинались 90-е. В России рушилась иерархия ценностей. Высокая культура, всегда мешающая хватательным рефлексам, стала особо обременительной. Но открывшиеся вдруг границы дали новые возможности тем музыкантам, кто дерзнул остаться верным своему ремеслу. Таких было немного, лишь те, кому улыбнулась удача. Удачу Musica Petropolitana звали Агнес Асмусс (Agnes Asmuß). Без нее ансамбль не прожил бы и трех лет. Без нее не было бы победы в 1993 году на Internationaal Van Wassenaer Concours в Амстердаме, до сих пор одним из самых авторитетных в мире старинной музыки. Тогда жюри решило не присуждать вторую премию, не посчитав никого достойным стоять рядом с нами. Без Агнес не было бы наших многочисленных гастролей по всей Европе, трансляций, записей, всего того, что делает жизнь музыканта насыщенной и интересной. Без нее не было бы в России тех замечательных музыкантов и коллективов, кто пришел в старинную музыку, впечатлившись игрой Musica Petropolitana.

Удача привела нас в 1991 году в маленький городок Хайкендорф, что под Килем. Сегодня Киль — красивый портовый город, а в XVIII веке — столица Шлезвиг-Голштинских герцогов. Здесь жила дочь Петра I, Анна Петровна. Здесь родился и рос будущий император Петр III, просвещенный государь, замечательный скрипач, которому мы обязаны возникновением волшебного мира русской усадьбы. Здесь, под Килем, в Хайкендорфе в 90-е годы расположилась столица российской early music. Вся деревня стала нашей семьей. Немцы с радостью и любовью взяли на себя заботу о русском ансамбле, о наших близких и друзьях. Многие, очень многие помогали нам в те трудные годы, кто как мог. И без этой помощи нам было бы не пережить то время. Нельзя не вспомнить хотя бы нескольких из тех немцев, от которых мы видели столько добра. Кроме Агнес, это Андрей Рейдлих, русский дворянин немецкого происхождения. Его семья приехала в Россию при Екатерине II, а вернулась в Германию в 1933 г. Его жена Рената Хильдебрандт, Кони (Конрад Петерсон) и Карстон — братья Агнес, Маттеас Петерсон, пастор Хайкендорфской кирхи, и его жена Ангела, семья Фрюбелей, семья Маркфурт и многие, многие другие.

Стручок созрел и лопнул. От него пошли новые всходы. Musica Petropolitana сегодня — это и фестиваль EARLYMUSIC, и ансамбль «Солисты Екатерины Великой», это и Pratum Integrum, где концертмейстер Сергей Фильченко, и Voce Strumentale Дмитрия Синьковского, и еще много хорошего. И если есть повод вспомнить Musica Petropolitana, первым должно звучать имя Агнес Асмусс, ставшей для ансамбля волшебной доброй феей. Без нее early music в России была бы сегодня неузнаваемо другой.

Концерт Майкла Чанса (контратенор) и Найджела Норта (лютня) на Первом фестивале EARLYMUSIC в Капелле, 1998 г. Публикуется впервые.

Бывает так, говорят, что в каком-нибудь богатом винном подвале затеряется пара драгоценных бутылочек вина, да и пролежит следующие двадцать пять лет никем не замеченная, пока не заметит ее какой-то счастливец. Вот и фестиваль EARLYMUSIC обнаружил в своих закромах вдруг две записи с концертов первого фестиваля. Они остались на магнитофонных кассетах и чудом не сгорели вместе с архивом EARLYMUSIC в 2019 году. Лежали, забытые специально к 25-летию Фестиваля. Концерты Майкла Чанса с Найджелом Нортом и Эндрю Мензи с Ричардом Игарром записала тогда Муза Кадлец, музыкальный редактор «Радио Россия». Ей и удачному случаю мы обязаны, что эти записи дошли до нас!

Какое счастье разделить эти драгоценные воспоминания с друзьями EARLYMUSIC сегодня! Это все равно, что выпить древнюю бутылку драгоценного вина с самыми близкими тебе людьми!